Es gibt keinen gesellschaftlichen Rechtsruck, aber das ist kein Grund zur Entwarnung

Obwohl die AfD wächst, stagnieren rechte Einstellungen. Das ist kein Widerspruch

Es ist, als würde es von Minute zu Minute heißer werden, aber das Thermometer zeigt immer dieselbe Temperatur an. So lässt sich die neue Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung lesen. Sie trägt den Titel „Die angespannte Mitte“ und zeigt etwas Überraschendes: Rechte Einstellungen haben sich trotz des seit Jahren andauernden Umfragehochs der AfD nicht weiter ausgebreitet.

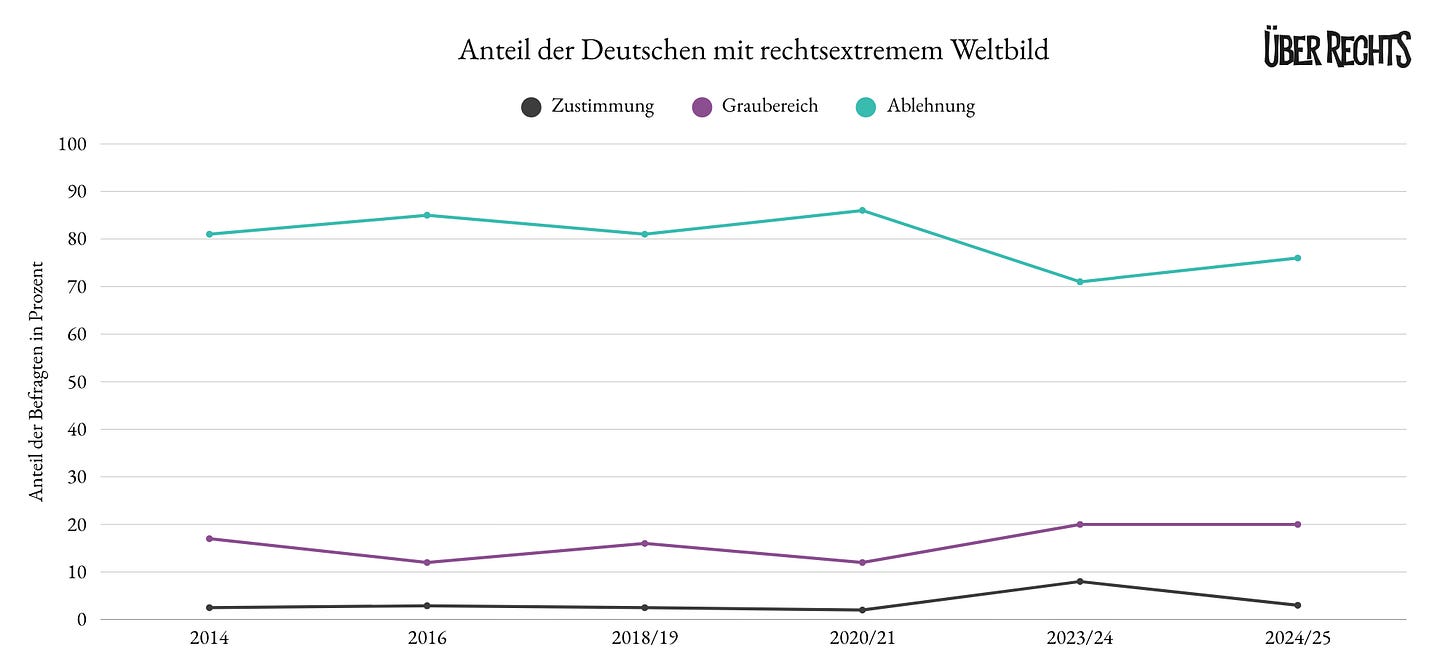

Laut der Studie ist der Anteil derjenigen, die ein rechtsextremes Weltbild teilen, sogar zurückgegangen. 3,3 Prozent der Befragten stimmten Aussagen zu, die in der Gesamtschau auf ein rechtsextremes Weltbild hindeuten. In der letzten Erhebung vor zwei Jahren waren es noch acht Prozent. Damit bewegt sich der Anteil heute wieder auf dem Niveau von vor gut zehn Jahren, als diese Form der Erhebung erstmals durchgeführt wurde.1

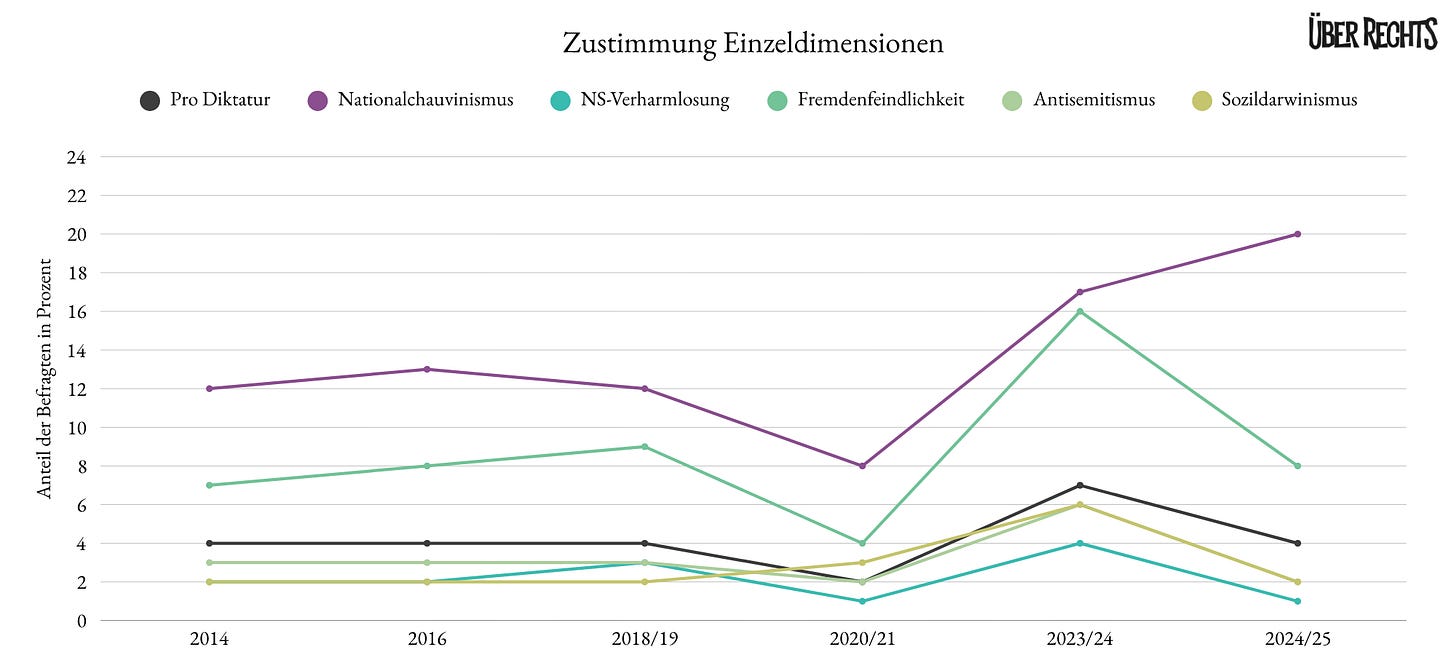

Auch bei den einzelnen Dimensionen rechtsextremer Einstellungen zeigt sich kein flächendeckender Anstieg. Nur beim Nationalchauvinismus nahm die Zustimmung zu, von 12,2 Prozent (2014) auf 19,8 Prozent heute. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Diktaturbefürwortung und die Verharmlosung des Nationalsozialismus sind dagegen in etwa konstant geblieben.2

Ähnlich sieht es bei der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit aus, also bei Abwertungen gegenüber Migranten, Obdachlosen oder Menschen mit Behinderungen. Die Zustimmung zu rassistischen Aussagen ist seit der letzten Studie vor zwei Jahren sogar zurückgegangen: von 24 Prozent auf 11,5 Prozent heute. Außerdem lehnt eine sehr große Mehrheit von zwei Dritteln heute wie 2014 ein rechtsextremes Weltbild ab.3

Zur Erinnerung: 2014 existierte die AfD gerade einmal ein Jahr. Sie war noch nicht die klar rechtsradikale Partei, die sie heute ist, und lag im Durchschnitt der bundesweiten Umfragen bei etwa sieben Prozent. Heute steht sie bei mehr als 26 Prozent. Und das, obwohl rechtsextreme Einstellungen nicht zugenommen haben. Wie passt das zusammen?

Formierung statt Rechtsruck

Die Antwort liegt in einer präziseren Analyse dessen, was seit 2014 eigentlich passiert ist. Ein politischer Rechtsruck muss keineswegs mit einem gesellschaftlichen einhergehen. Das Parteiensystem hat sich durch die AfD nach rechts verschoben, doch die zugrundliegenden Einstellungen, Normen und kulturellen Haltungen bleiben erstaunlich stabil.

In vielen Feldern, etwa bei der Anerkennung nicht-heterosexueller Lebensweisen oder der Akzeptanz von Diverstität, gab es sogar eher eine Liberalisierung, wie 2023 die umfangreiche Studie Triggerpunkte von Steffen Mau, Linus Westheuser und Thomas Lux gezeigt hat. Die Autoren sprachen damals von „Lockerungsübungen“: Kulturelle Offenheit, Diversität und Selbstentfaltung seien inzwischen wirkmächtige Leitvorstellungen für weite Teile der Gesellschaft.4

Was wir erleben, ist keine flächendeckende Verschiebung der Gesellschaft nach rechts. Es ist eine politische Formierung der radikalen Rechten. Politische Aktivisten, die jahrzehntelang getrennt marschierten, haben sich im Verlauf dieser Formierung zusammengeschlossen und wurden schlagkräftig.

Im Fall der AfD sind das drei Gruppen: Nationalkonservative, die früher CDU/CSU wählten und ihre Hoffnung in Figuren wie Alfred Dregger setzten, der sich am äußerst rechten Rand der Union bewegte. Rechte Ordoliberale, die in der Vergangenheit oft FDP-nah waren. Und völkisch-nationalistische Milieus, die sich zuvor zwischen Splitterparteien, Wahlenthaltung oder widerwilliger Stimmabgabe für das geringere Übel bewegten. Diese Strömungen rechts von Union und FDP hat die AfD gebündelt und ist damit zu einem „Gravitationszentrum des deutschen Rechtsextremismus“5 geworden.

Der Begriff der Formierung ist kein Gegenbegriff zum „Rechtsruck“, aber analytisch präziser, weil er widersprüchliche Dynamiken zu fassen bekommt: Eine rechte Formierung kann stattfinden, während gesellschaftliche Haltungen zugleich liberaler werden. Ein „gesamtgesellschaftlicher Rechtsruck“ hingegen suggeriert eine einheitliche Bewegung und blendet damit gleichzeitige gegenläufige Entwicklungen aus. Wer auf eine Formierung anstatt eines Rechtsrucks hinweist, möchte nichts bagatellisieren, sondern den Fokus der Debatte verschieben.

Die entscheidende Frage ist zurzeit nicht, ob mehr Menschen rechtsextreme Ansichten teilen. Die Frage ist, ob es dieser Minderheit gelingt, sich politisch durchzusetzen. Und genau hier wird es gefährlich.

Macht und Mehrheit

Die Politik ist eine zum Teil eigenständige Sphäre mit ihrer eigenen Logik. Diejenigen, die an die Macht kommen, spiegeln nicht einfach die verbreiteten Einstellungen in der Bevölkerung wider. Langfristig braucht es zwar zum erfolgreichen Regieren die Rückendeckung einer Mehrheit der Bevölkerung. Kurz- und mittelfristig aber reicht oft etwas anderes: die strategische Bündnisfähigkeit und die Schwäche der Konkurrenz. Das macht die Lage zum Teil einfacher, zum Teil aber auch schwerer.

Einfacher, weil es vielleicht gar keine jahrelange Arbeit an den Einstellungen der Menschen braucht, um eine Partei wie die AfD von der Macht fernzuhalten. Es reicht, in der politischen Sphäre Mehrheiten gegen sie zu organisieren. Schwerer, weil eine Partei wie die AfD eben auch an die Macht kommen kann, ohne eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler im tiefsten Inneren überzeugen zu müssen. Es reicht, wenn genügend Menschen sie aus Protest, Unzufriedenheit oder taktischen Überlegungen wählen.

Die Ergebnisse der neuen Mitte-Studie zeigen noch etwas anderes. Zwar haben rechtsextreme Einstellungen in der Gesamtschau nicht zugenommen. Doch die Zahl derjenigen, die bei entsprechenden Aussagen mit „teils/teils“ antworten, ist zum Teil gestiegen. Diese Zone der Ambivalenz wächst. Genau das kann im Zweifelsfall reichen, damit eine Minderheit von Rechtsradikalen an die Macht kommt.

Die Mehrheit der Deutschen ist also nicht nach rechts gerückt. Aber genau das sollte eine Warnung sein. Denn für eine autoritäre Machtübernahme braucht es keine überzeugte Mehrheit. Es braucht eine entschlossene Minderheit und eine ausreichend große Masse an Menschen, die wegschaut, oder sich mit einem „teils/teils” aus der Verantwortung zieht.

Die Mitte-Studie zeigt also tatsächlich, dass die Temperatur nicht steigt. Das heißt aber nicht, dass das Haus nicht trotzdem irgendwann brennt. Denn dafür reicht es, wenn jemand das Streichholz in die Hand nimmt, sich das Feuer langsam ausbreitet, und niemand den Brand rechtzeitig löscht.

Der Anteil von Menschen mit rechtsextremem Weltbild lag zuvor bei 1,7 Prozent (2020/21), 2,5 Prozent (2018/19), 2,9 Prozent (2016) bzw. 2,5 Prozent (2014).

Andreas Zick, Nico Mokros, und Beate Küpper: “Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft”, in: Andreas Zick u.a. (Hg.): Die angespannte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2024/25, Bonn 2025, S. 69-103, hier: S. 80f.

Nico Mokros und Andreas Zick: “Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Mitte”, in: Andreas Zick u.a. (Hg.): Die angespannte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2024/25, Bonn 2025, S. 125-156, hier: S. 139.

Steffan Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser: Triggerpunkte. Konsens und Konflikte in der Gegenwartsgesellschaft, Berlin 2023, S. 399.

Christoph Schulze: Rechtsextremismus. Gestalt und Geschichte, Wiesbaden 2021, S. 70.

Es wird Zeit, dass alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden, durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden.

Erste Prüf-Demo am Samstag in Hamburg. Danach immer jeden 2. Samstag im Monat .. hier nachzulesen:

https://wonderl.ink/@pruef

Eure Analysen sind einfach und genial!